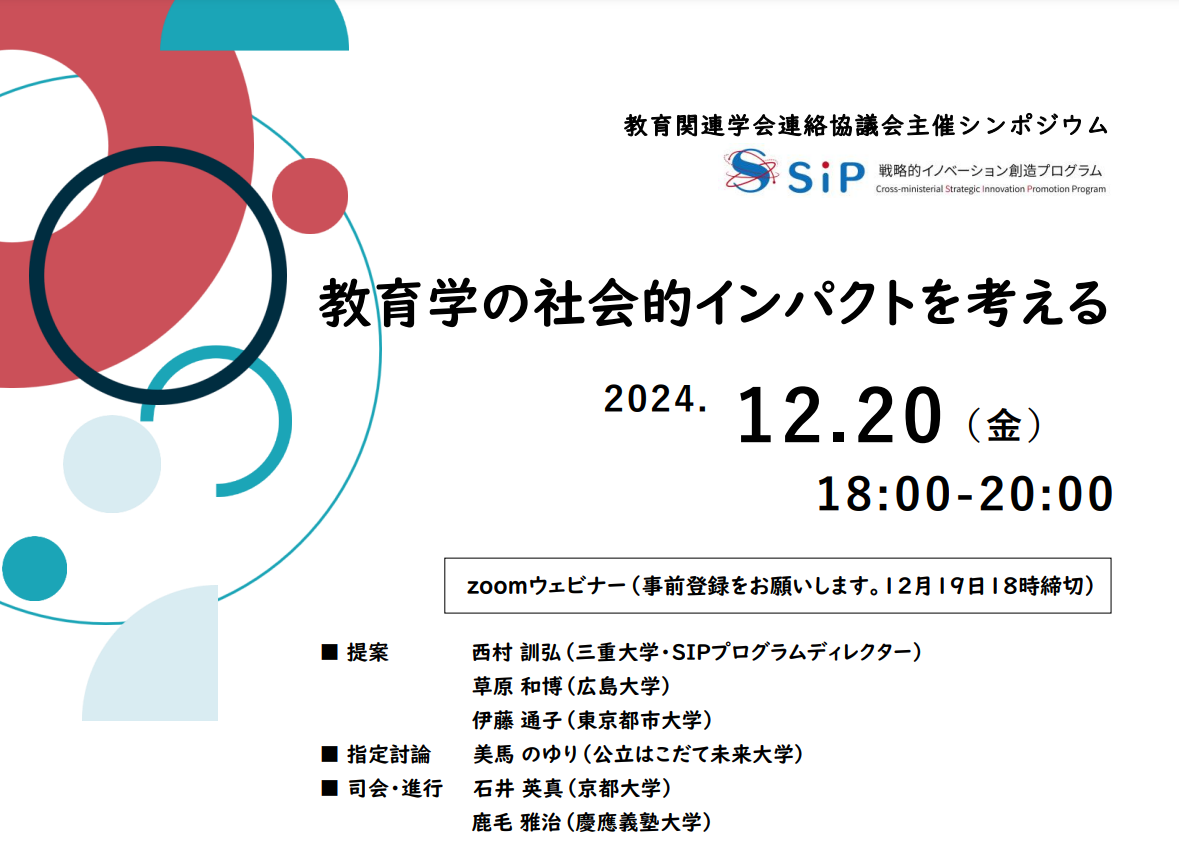

2024年12月20日(金)、教育関連学会連絡協議会の主催でシンポジウム「教育学の社会的インパクトを考える」が開催され、NICEが共催しました。本シンポジウムは、NICEのほか、SIP第3期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」研究開発テーマ「真正で探究的な学びを実現する教育コンテンツと評価手法の開発」(研究開発責任者:京都大学 松下佳代教授)が共催し、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が後援を行いました。NICEからは、研究開発責任者の草原教授が提案を行いました。

シンポジウムの前半は、京都大学 石井英真准教授の進行で、3名から発表が行われました。

まず、西村訓弘教授(三重大学、SIPプログラムディレクター)は、「ポストコロナ時代における教育の意義ーポスコロSIPの試みから考えるー」と題し、SIPにおける実際の取組を紹介しながら、取組を通じて目指す社会像やミッションについて説明しました。続いて、草原和博教授(広島大学)は、「アドボカシーからみた(教科)教育学の責任ー共同開発・共同実施・共同改善の実質化ー」と題し、(教科)教育学がよりよい(公正な)社会の実現に何ができるか、研究者がいかに社会に働きかけ、社会を作るかについて提案しました。最後に、伊藤通子教授(東京都市大学)は、「イノベーティブな社会の構築に向けて教育学に期待することー高専教育から大学の教育改革に携わってー」と題し、PBLの実践を紹介しながら、教育における教育学的な知識の重要性を語りました。

後半は、慶應義塾大学 鹿毛雅治教授が司会を務め、公立はこだて未来大学の美馬のゆり教授が指定討論者として登壇しました。美馬教授は、草原教授の提案に対して以下のような問題提起を行いました。

教育の責任をコミュニティ全体に分散する提案は、学校単独では対応できない課題に取り組む上で非常に有効だが、その実現には関係者間の役割分担や意思疎通が鍵となる。コミュニティベースのカリキュラムデザインを実現するために、自治体や地域社会が具体的にどのような役割を担うべきか。それを支えるための教育学の貢献は何か。

この問題提起に対し、草原教授は、DCCの取組が従来の教育学者の社会とのかかわり方と異なり、一人の教員や学校とのつながりだけでなく、自治体と協力しながら行っていることを回答し、施策を広げる際には自治体等のステークホルダーを巻き込むことが社会全体としての教育改革を進める鍵になると強調しました。さらに、教科教育学で積み重ねてきた知見を実際の授業やカリキュラムの形で具体化し、実際に見せて改善をする一連の流れを提案することが大切だと述べました。

美馬教授は、教育学が社会課題に応答するには、教育現場と学術研究の協力関係を深める学問と実践の協働モデルを確立し、専門性を生かした政策提言を行うことで教育学の価値を社会に示す必要があるとまとめました。

最後に、司会の鹿毛教授は、本シンポジウムのキーワードとして「社会実装」「コミュニティベース」「越境」「アドボカシー」などを取り上げ、学校教育という枠を取り払った考え方が必要となっており、教育学の転機であるとの感想を伝えるとともに、週末の夜にもかかわらず265名の方が参加し盛会となったことへの感謝が述べられ、シンポジウムを終了しました。