- HOME

- Research & Development

【2025.05.09】ワークショップ「デジタルな対話をどのように促進するか?:評価の観点から」を開催しました。

- ワークショップ

2025年5月9日,広島大学にて,「デジタルな対話をどのように促進するか?:評価の観点から」と題したワークショップを開催しました。

今日の学校教育において,「対話」は,子どもの思考力や他者との協働的な関係性を育むうえで重要な活動とされています。しかし,「対話的な学び」は形骸化し,学びに繋がらないことも少なくありません。特に,デジタル環境を組み合わせて対話を行うDCCプロジェクトにおいては,対面での対話とオンラインでの対話の違いや可能性について再考する必要があります。そこで,DCCでの学びを質の高いものにしていくために,政治学者であり,学校における熟議の実践的な研究を重ねてこられた西山渓先生をお招きし,理論的・実践的にデジタルな対話の評価について学びました。

対話の理論を学ぶ

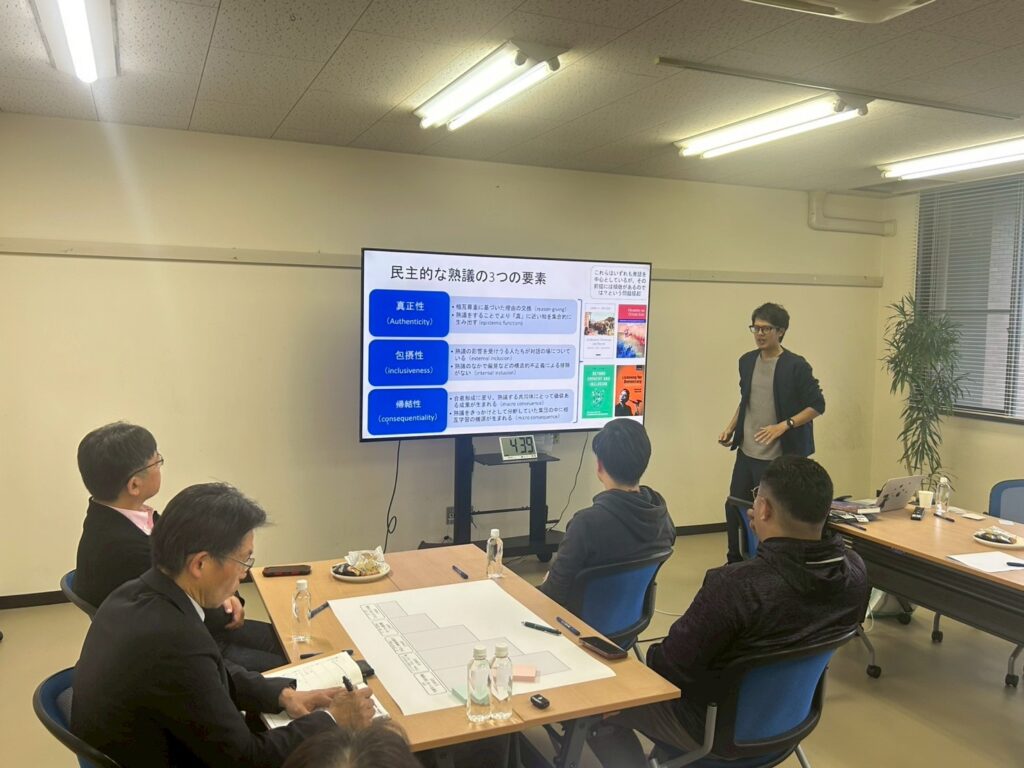

ワークショップの前半は,西山先生より対話を評価するための理論的枠組みをご紹介いただきました。政治哲学における熟議の理論,デジタル時代における熟議の動向,熟議のなかでも傾聴に焦点化した教育評価の先行研究・先行実践のご説明を受け,対話・熟議の基本的な考え方と対面・デジタルそれぞれの場面における特徴を理解するとももに,「聞く/聴くこと」を中心にした対話の評価方法と評価指標の作り方を学ぶことができました。

対話を評価するための指標づくり

ワークショップの後半は,DCCプロジェクトにおいて対話をどのように位置づけ,子どもたちの成長と結びつけていくかを議論し,そのための指標づくりに挑戦しました。指標づくりは,以下の3つのステップで進められました。

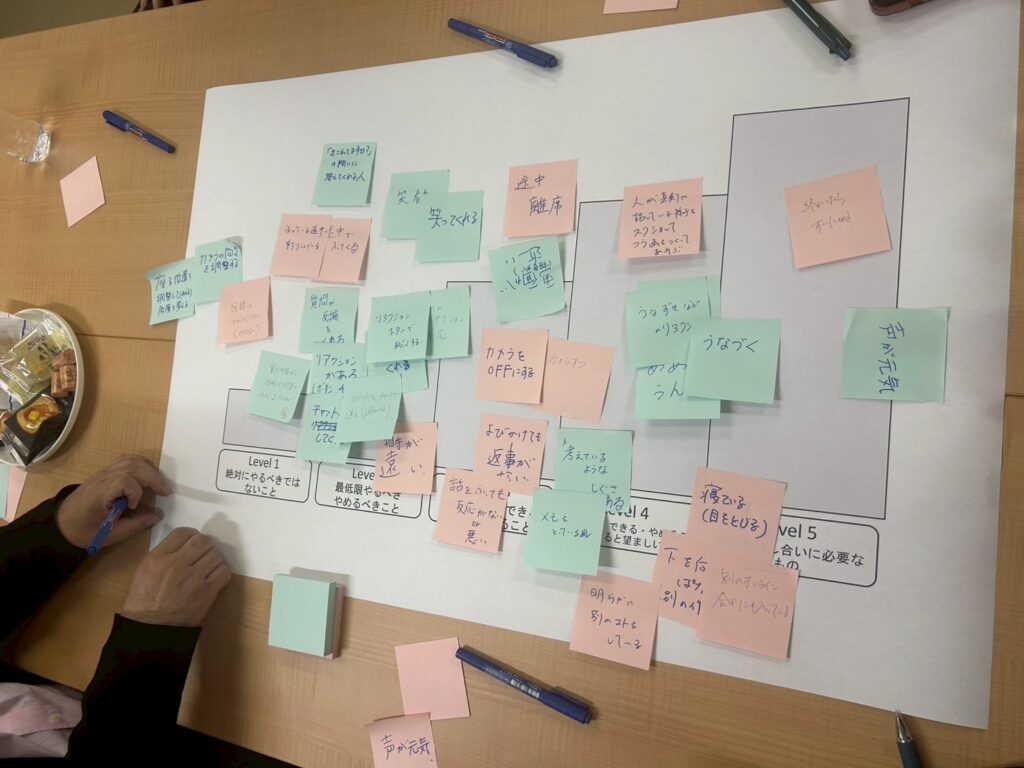

➀経験の洗い出し:良い聴き手と悪い聞き手がそれぞれやっていることを個人で付箋に書き出す

②共有:書き出した付箋をグループごとに共有する

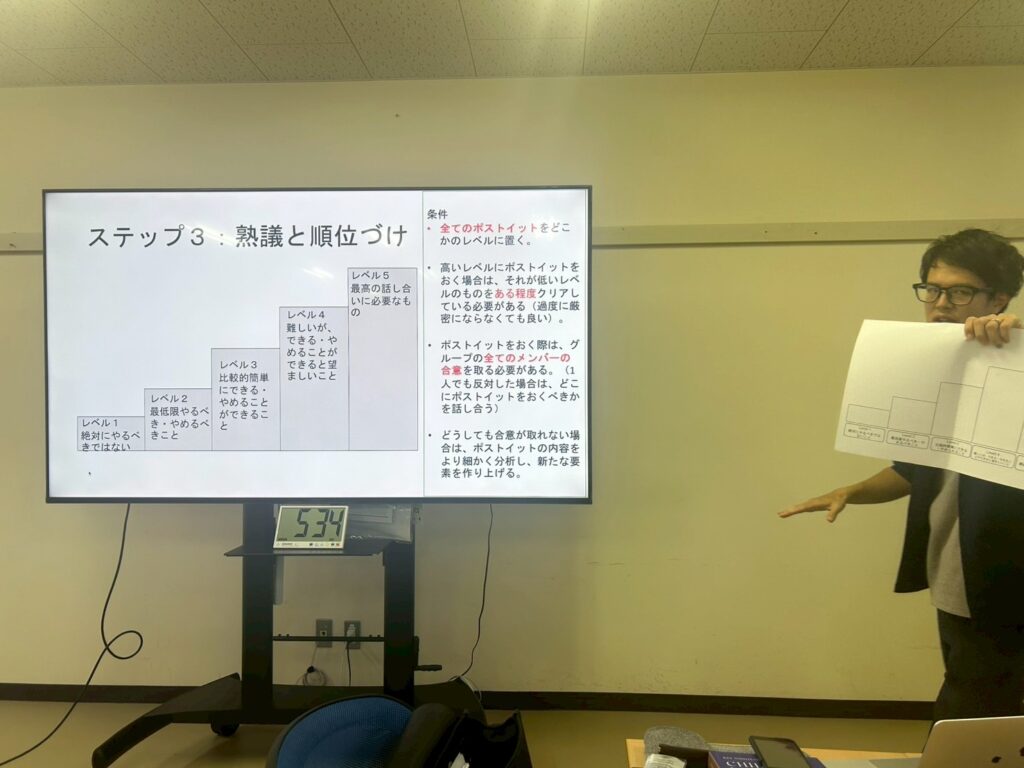

③熟議と順位づけ:グループごとに熟議しながら付箋をレベル1~レベル5に並べ替える

実際に指標を作成するなかで,対話を評価する際の論点が浮かび上がって決ました。例えば,良い聴き手の姿とは何なのか,実践は可能なのか,学習者のおかれた状況によって評価は変わってくるのではないか,評価指標を作成するのはだれであるべきか,などの論点が出されました。

育成したい市民性の言語化を目指して

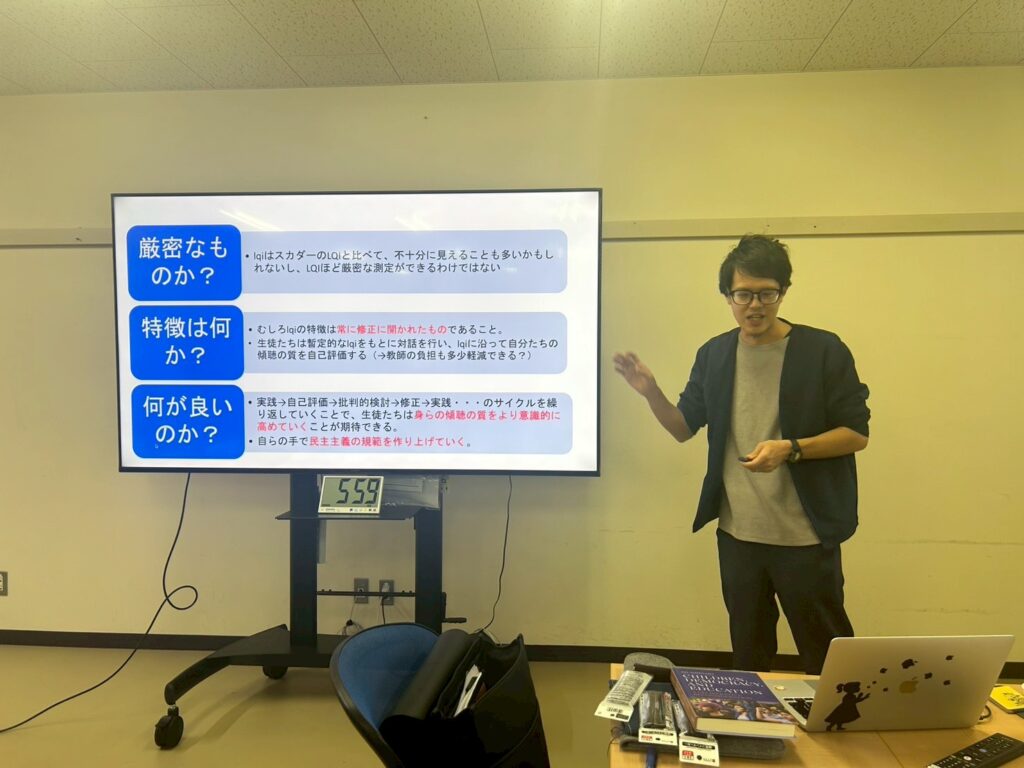

本ワークショップを通して,「デジタル・シティズンシップ・シティ:公共的対話のための学校」で育みたい市民性を言語化する手がかりを得ることができました。学習者自身が議論を通して評価指標を構築していくという理論的アイデアや指標のひな形は本プロジェクトにおいても参照可能な知見だったように思われます。これからも本プロジェクトでは,評価も含めたカリキュラム開発を進めてまいります。