指導案・教材・YouTube動画

YouTube動画については、準備

概要

2025年4月23日,北海道内小学校6校7学級(利尻富士町立鴛泊小学校,奥尻町立奥尻小学校,奥尻町立青苗小学校,伊達市立徳舜瞥学校,釧路市立清明小学校,北見市立中央小学校)の3,4年生(119名)が参加し,「都道府県」をテーマとする遠隔授業を実施しました。参加した6校は,道内の東西南北にバランスよく分布しています。今回は,「広げてみよう,市から県へ-市町村のカントリ-サインを調べよう! あなたは今のサインになっとく?-」と題して,カントリーサインを手がかりに北海道の地域的特色を見つけたり,より望ましいカントリーサインの姿を構想したりしました。

今のまちのカントリーサインに納得するか?

本時は,カントリーサイン(以下,CS)に関する○×クイズから始めました。クイズでは,4枚の交通系CSを示し,それがどこの市町村のものかを問いました。例えば,「新幹線のCSは本州に近い道南の北斗市だ」「流氷のCSはオホーツクの海沿いの紋別市だ」「飛行機のCSは千歳空港のある道央の千歳市だ」の〇×について,地図上の位置とセットで問いました。答え合わせには,CSの窓口となっている北海道開発局の担当者が協力してくれました。

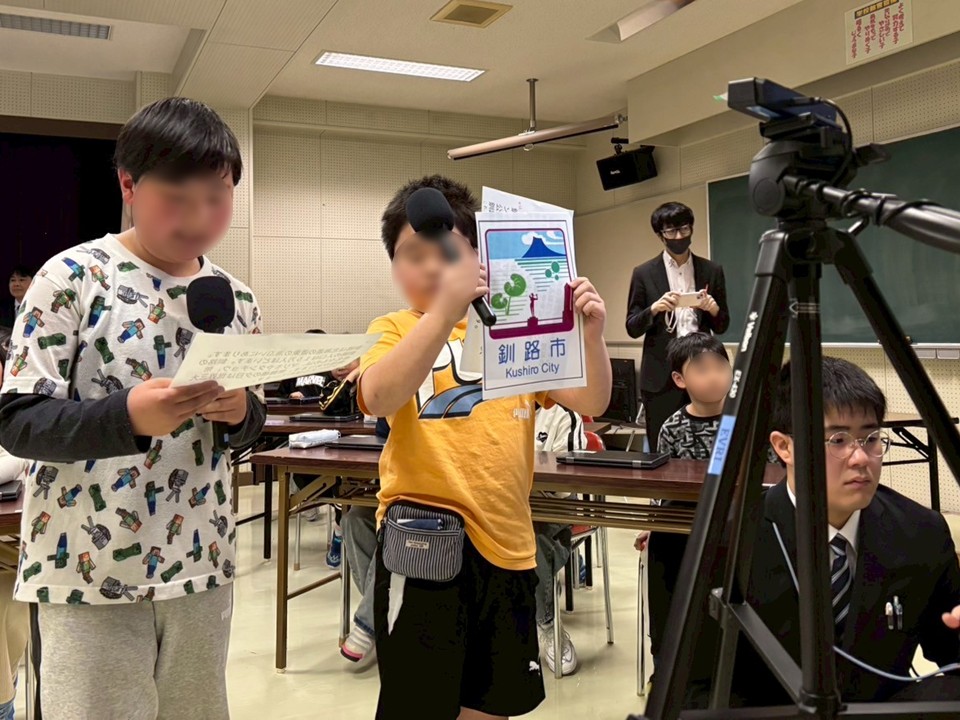

CSが市町村の地域的特色を表すことを理解したところで,参加校の子どもにはCSを使って「まち紹介」をしてもらいました。

利尻富士町:マスコットのリス,エゾカンゾウ,人気の利尻山が描かれている

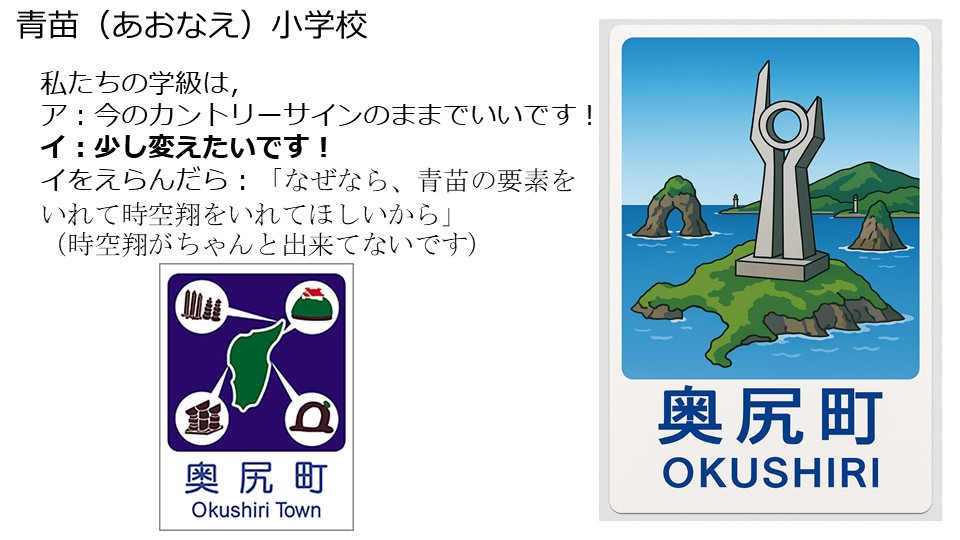

奥尻町:島の形,大漁を祈る宮津弁天,南西沖地震で亡くなった人を祀る賽の河原,北方領土を追われた人のふるさとを想う気持ちを表した彫刻がある北追岬,不思議な形の鍋釣岩が描かれている

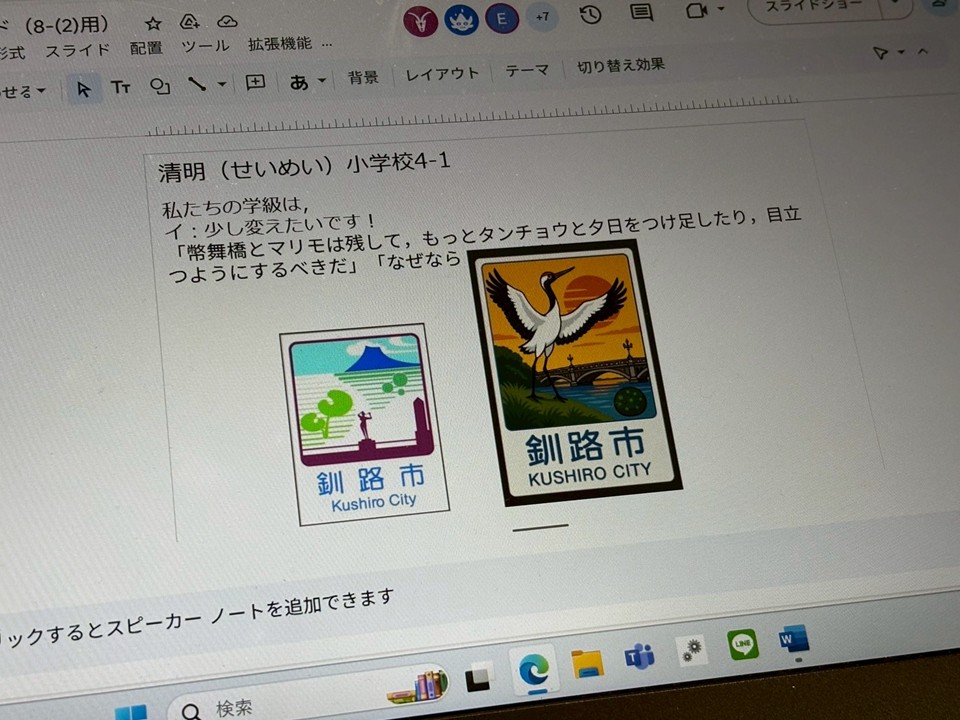

釧路市:世界三大夕日がみえる幣舞橋が描かれている

北見市:日本一の生産量の玉ねぎと,かつて強かったラグビーが描かれている

伊達市:まちを開いた伊達氏の兜と有珠山,特産品の柿の実が描かれている

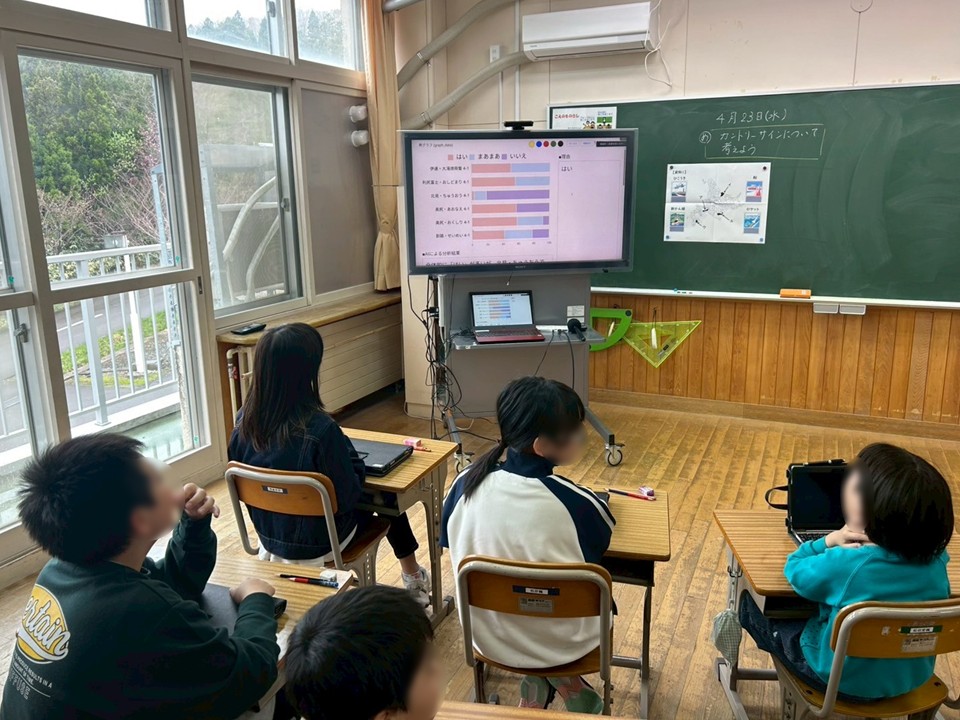

ここで「今のまちのCSの絵に納得しているか」について学級ごとにアンケートを取りました。結果を見ると,全体的には納得派が多数を占める学級が多い中で,北見市の中央小学校だけは唯一納得しない派が多数を占めました。理由を聞いてみると,「昔に有名だったラグビーではなく(オリンピックに出場した)カーリングの方がいい」と述べました。納得しない人もかなりの数いることが分かったところで,本時のめあて「私たちのまちのCSを,もっとたくさんの人が納得できるように見直そう!」が提示されました。

カントリーサインは変えられるのか?

CSを変えることはできるのでしょうか。北海道開発局の方に聞いてみました。北海道開発局の根本さんは,「CSは変えられます」と述べました。子どもたちは「えーっ」と驚きの声を上げます。続けて実際にCSを変えることを決めた上士幌町の方と,今後変える予定の北広島市の担当者にお話を聞きました。上士幌町役場の方は,「市民からデザインを募集し,投票で変更案を決めた。SDGsに力を入れていることを伝えたい」,北広島市の方は,「広島町から北広島市になって30年たつので変えようとしている」「クラーク博士だけでなく,(日本ハムファイターズが本拠地とする)ボールパークものせる予定」と教えてくれました。このように,子どもたちは実際にCSを変えられることを知りました。

北海道内のカントリーサインを調査する

ここで,子どもたちはあらためて北海道内の全179個のCSを眺め,北海道らしさを表すCSの仲間集めを行いました。子どもたちは,「山」「馬」「マスコット」「夕日」「牛」「花」「海産物」「フルーツ」に注目しました。

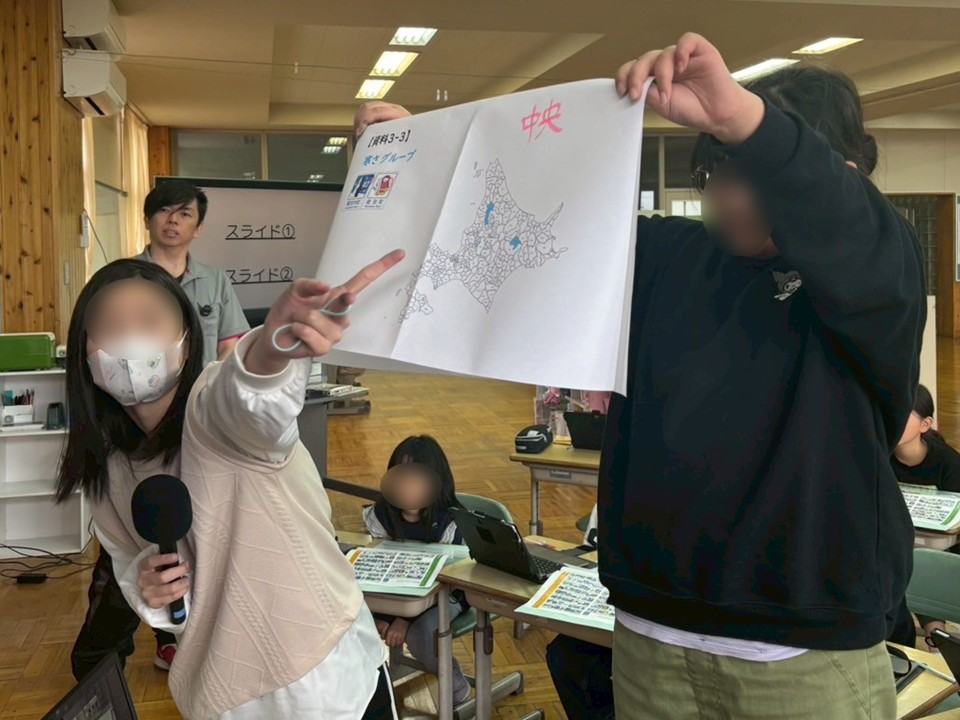

次に,CSの仲間が北海道にどのように分布しているのかを調査しました。各学級は,「花」「マスコット」「食べ物」「冬」というテーマでCSの広がりを調べました。例えば,「食べ物」を調べた学級は,オホーツクの北見市には「玉ねぎ」が,道央の夕張市には「メロン」が,十勝の本別町には「豆」が,釧路・根室の根室市には「カニ」が描かれていることを確認しました。

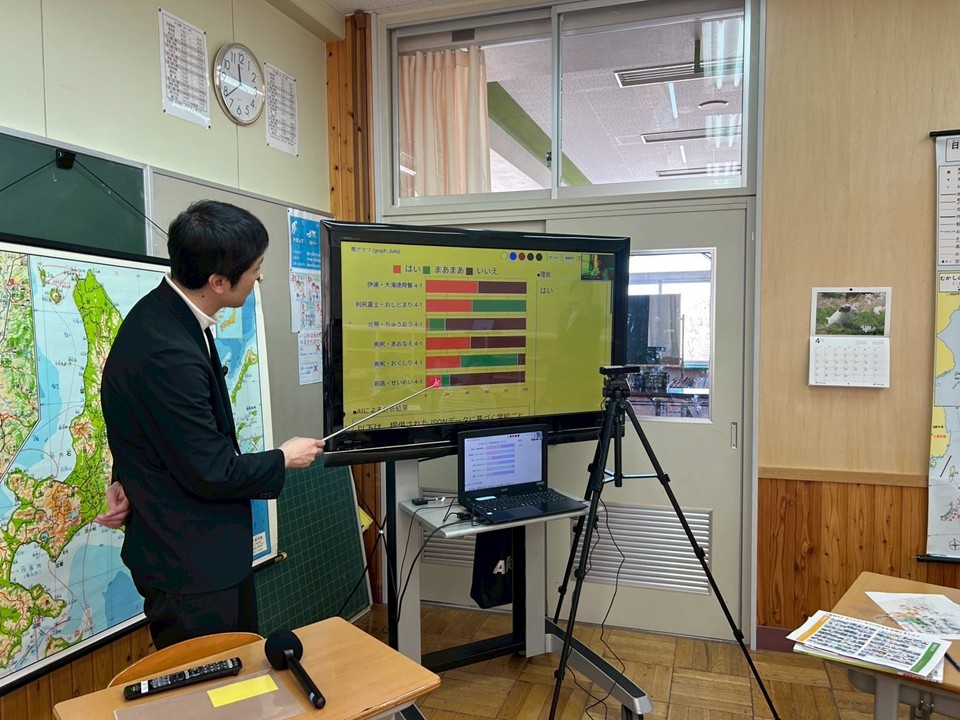

続いて,草原教授が集めたCSの仲間の分布(牛と馬グループ,果物と野菜・米グループ,水産物と寒さグループ)を読み取るように指示しました。CSの分布図と透明の地域区分図を重ね合わせると,北海道の自然や産業の傾向性が見えてきます。例えば,「牛(計10市町村)は道北・オホーツクにたくさん広がる」のに対して「馬(計6市町村)は日高,南の方に多い」こと。「果物(計12市町村)は北海道の西側,特に道央に集まっている」のに対して,「野菜や米(計11市町村)は道央やオホーツク,十勝から道南まで東西に広がっている」こと。さらに「水産物(計10市町村)は北海道の海沿いに広がる」のに対して,「気温の低さを表す絵(計2町)は,内陸の道北や十勝に集まっている」ことに気づきました。

草原教授は,北海道の山地や気温・降水量を示す地図とCSの分布図を関連付けながら解説を加えました。このようにCSの分布図を活用することで,北海道全体の自然や産業・文化の特色を捉えることができました。

自分のまちのカントリーサインを見直す

ここで改めて「今のまちのCSの絵に納得するか」について,学級ごとにアンケートを取りました。結果は,1回目のアンケート結果に比べて,納得しない派の数が増えました。道内各地のCSを調査したことで,自分のまちのCSが地域らしさを適切に表していないと判断する子どもが増えたようです。

そこで,まちのCSの見直し案を考えることにしました。まず,学級ごとに「このまま」か「少し変えるか」を決めてもらいます。次に,「このまま」派の学級にはその理由を説明してもらい,「少し変える」派の学級には具体的にどのように変えたいかを提案してもらいます。さらにその提案を生成AIで画像化することにしました。各学級では,白熱した議論が行われました。

例えば,北見市の中央小は, CSを「少し変える」。具体的には「日本一の玉ねぎは残して,(サッカーに代えて)カーリングや焼き肉をつけ足すべきだ。焼き肉の鉄板の上でカーリングをしている絵にしてください」と提案しました。近年の産業(農業)や文化(スポーツ)の特色を踏まえて,CSの変更を提案してくれました。また,AIが作成した画像を「かわいい」とか,「ちょっと違うよ」と評価していました。このように,子どもたちは,まちの特色を知ることを通して,どのように自分のまちを表したいのかを議論し,成果を表現することができました。

北海道をみつめて

終結では,北海道開発局の根本さんから,各学級の見直し案に対して意見をもらいました。「CSは北海道発祥です」「提案されたCSは地域のことをよく表していてよかった」「CSを通して地域に親しみをもってもらいたい」と述べました。

草原教授は,授業のまとめとして「北海道の自然,産業,文化には,地域によって似たところと違うところがある」「CSには地域らしさ(特色)がよく表れている」「時間が経つと特色も変わるので,CSの見直しを考えるのは大事」とまとめました。

北海道開発局の方からコメントをもらいました!

地域をどのように表象すべきか?

今回の授業では,地域がどのように表象されているのかを知り,今後どのように表象されるべきかを,子ども自ら構想する機会を持つことできました。奥尻町からは町内2つの小学校が参加しましたが,奥尻小の子どもが,青苗小が位置する南部の歴史的ランドマーク(津波被害の慰霊碑)がCSに描かれていないという青苗小の提案に共感し,提案を受け入れるという場面が見られました。これは,他校の語りに耳を傾け,お互いに納得できるCSを作成しようとする姿勢が芽生えた成果といえます。ここに広域交流型オンライン学習の魅力があります。

引き続きNICEプロジェクトでは,デジタル公共圏をつくりだす授業を提案してまいります。

授業実施者:草原和博

授業補助者:各小学校での授業担当教員

学校技術支援担当(北海道内小学校):三井成宗,川本吉太郎,岩切祥,神田颯,佐々島忠佳,大戸玲穂,瀧田勇仁

事務局機器担当①(広島大学):草原聡美

事務局機器担当②(吉川小学校):宇ノ木啓太

「デジタル・シティズンシップ・シティ:公共的対話のための学校」プロジェクトメンバーである三井・川本・宇ノ木・神田が更新しています! ぜひ、本記事を読んだ感想や疑問・コメントをお寄せください!

-

授業実践

-

授業実践

-

授業実践