指導案・教材・YouTube動画

YouTube動画については、準備

概要

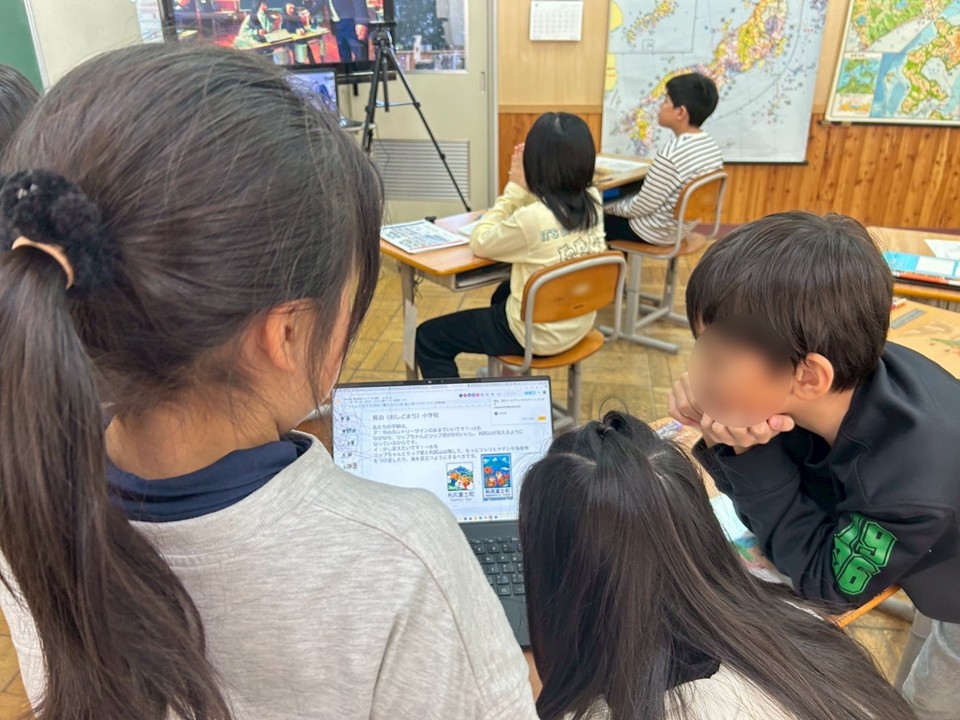

2025年5月14日,東広島市内小学校4校9学級(志和小学校,豊栄小学校,河内小学校,龍王小学校)の6年生219名と,北海道内小学校2校2学級(利尻富士町立鴛泊小学校,釧路町立遠矢小学校)の6年生(39名),スペシャルサポートルーム,フレンドスペース,スクールSの子どもたちが参加し,「生活と政治」をテーマとする遠隔授業を実施しました。今回の授業では,「わたしたちの生活と政治 ―わたしたちのまちは,なぜ給食を無償化したのか,しなかったのか―」を主題に,給食費の無償化をめぐる地域の違いに注目しました。参加した地域のうち,東広島市では給食費が有償である一方,利尻富士町と釧路町では無償化されていました。この違いへの気づきをきっかけに,税金の役割や使い道について学び,給食費の無償化の是非について意見を出し合いました。授業の進行は,広島大学の川口広美准教授と草原和博教授が務めました。

身近な生活にある給食

本時は,3つの市町(東広島市・利尻富士町・釧路町)の給食紹介から始めました。例えば,釧路町の子どもは,地元の食材を使った「昆布ご飯」「タラのフライ」「大根汁」の給食を紹介してくれました。東広島市・利尻富士町の子どもたちも,自分たちの市町のおいしそうなメニューを紹介してくれました。この導入の活動を通して,自分たちの身近な生活にある給食に目を向けることができました。

続けて普段食べている給食に払っている費用(1食分,全国平均)をアンケート形式で予想してもらいました。選択肢は100円,250円,500円の3つです。結果は,100円が11.2%,250円が62.5%,500円が26.3%で,最も多かったのは250円でした。実際,給食費の全国平均は200~300円程度であり,給食にも格安ながらもお金がかかっていることを確認しました。

私たちは給食にいくら払っている?

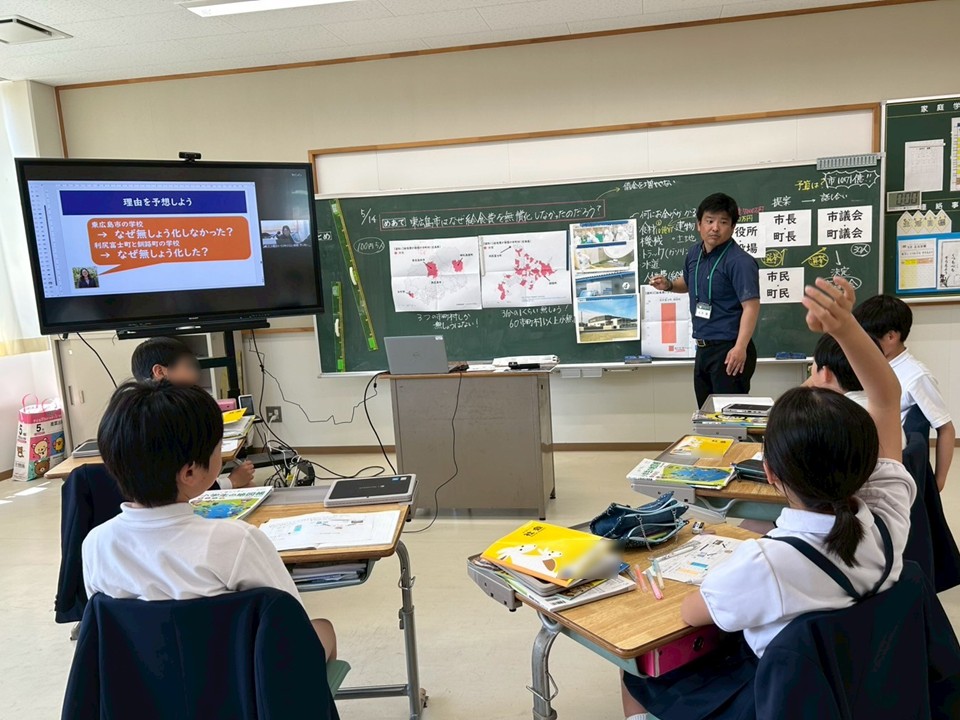

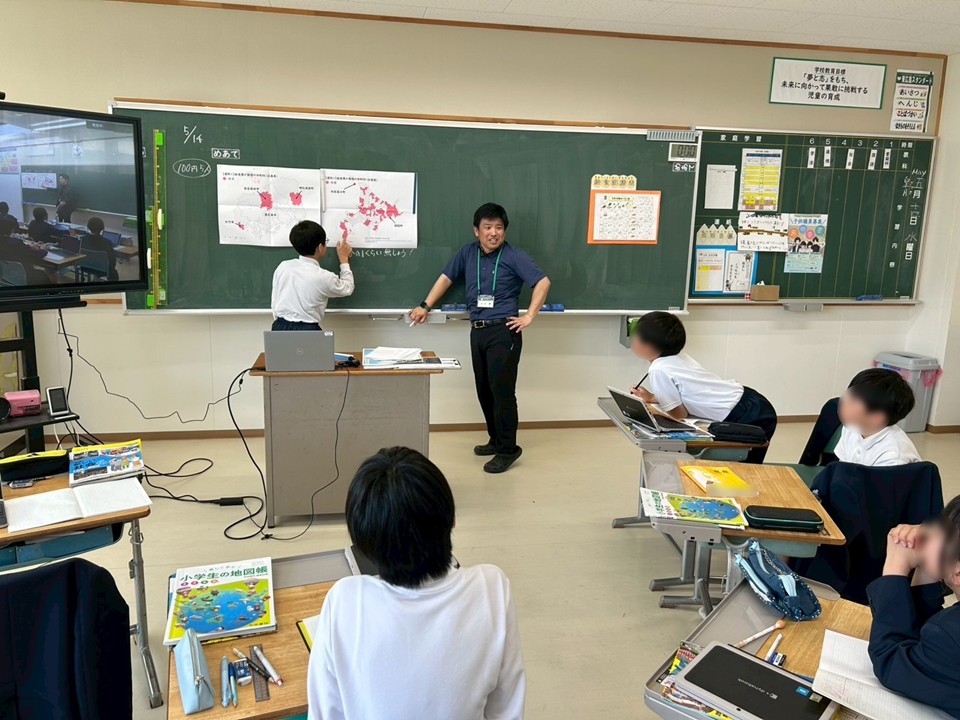

次に,自分たちは給食にいくら払っているのかを調べていきました。子どもたちは,給食費を無償化している自治体を示した地図を見て,「広島県は3つの市町村しか無償じゃない」「北海道は60以上の市町が無償」といった気づきを発表してくれました。また,今回の授業に参加した利尻富士町・釧路町は無償なのに,東広島市は有償だということも確認しました。

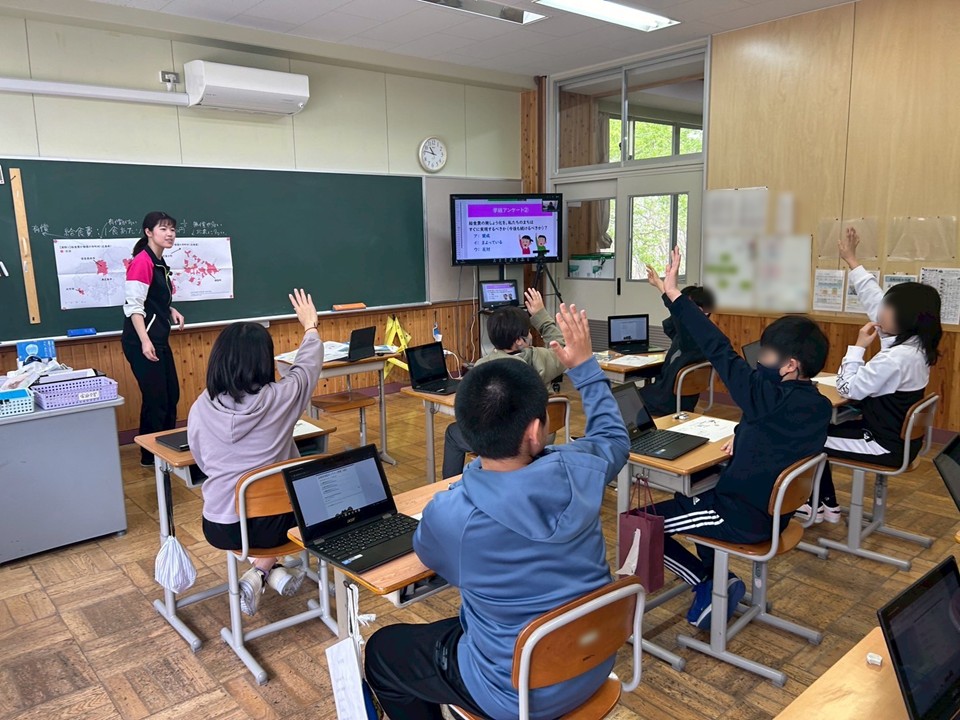

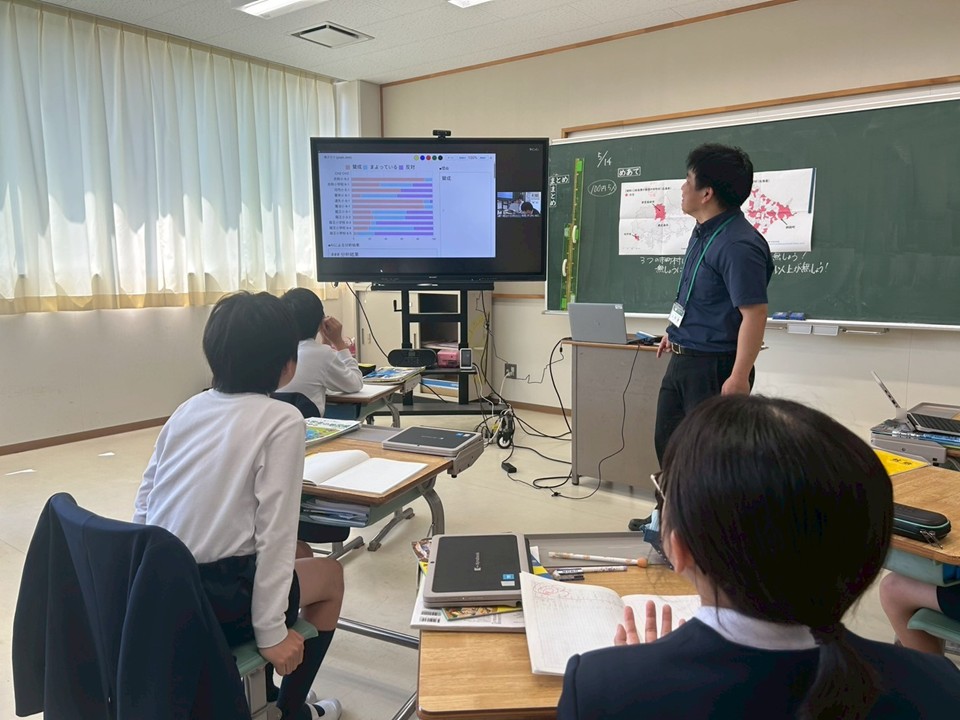

その上で,「私たちのまちは,給食の無償化を,すぐに実現するべきか(今後も続けるべきか)」について,「賛成」「迷っている」「反対」の3択からなるアンケートを実施しました。結果は,賛成派が多数の学級が4つ,反対派が多数の学級が2つ,意見が分かれた学級が5つとなりました。また,授業を参観していた議員の方々にも話を聞いてみると,「無償化に賛成,すぐにでも始めてもらいたい」「値段よりも食事の質にこだわりたいので,有償に賛成」という意見が寄せられました。ここから,給食費の無償化の是非については,子どもも大人も意見が分かれるテーマであることが確認されました。ここで,本時のめあて「私たちのまちは,なぜ給食費を無償化した/しなかったのか」が提示されました。

給食をつくるのにいくらかかる?

そもそも給食をつくるには,どのくらい費用がかかるのでしょうか。給食ができる過程の写真を見ながら予想してもらいました。「人を雇うときのお金」「材料費」「水道代」「ガス・電気代」「家庭にない大きな鍋」「トラックのガソリン代」など様々な予想が発表されました。また,ある学級からは「1億円くらいかかっているのではないか」という予想も出ました。

そこで,東広島市役所の岡崎さんからお話を伺い,子どもたちの予想を確かめました。岡崎さんは,「給食では主に食材費にお金がかかっていること」「その食材費は,全部で9億9200万円かかっていること」「家庭から集められた給食費は,あわせて8億3800万円になっていること」「足りない1億6000万円分は,国や市町のお金(税金)でまかなっていること」を教えてくれました。また,「税金の使い方によって,給食費が無償のまちと有償のまちに分かれていること」も,川口准教授と草原教授が補足しました。このように,食材費を税金ですべてまかなうかどうかによって,給食費が有償か無償に分かれていることが分かりました。

給食にどのくらい税金を使うかは誰が決める?

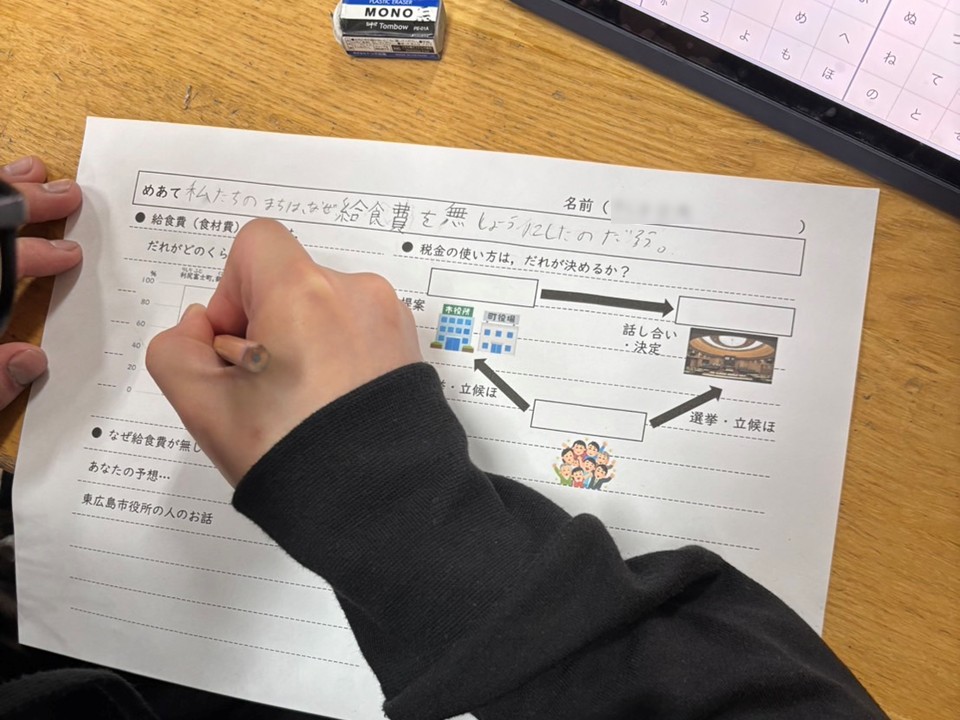

給食にどのくらい税金を使うかは,誰がどのように決めているのでしょうか。子どもには,①提案→②話し合い→③決定の各場面を,「市長・町長」「市議会・町議会」「市民・町民」の誰が担っているかを予想してもらいました。回答結果から,多くの子どもは,「提案するのは市民・町民」「話し合いをするのは市議会・町議会」「決定するのは市長・町長」と考えていることが分かりました。

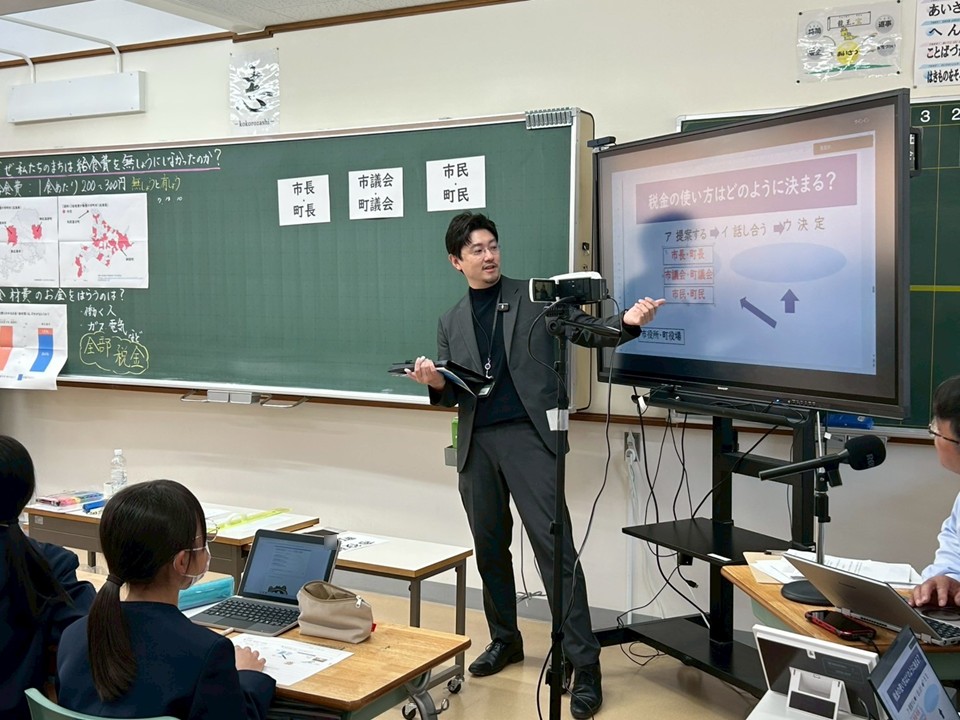

そこで,東広島市役所と東広島市議会の方々に登場していただき,実際に誰が何をしているのかを説明いただきました。東広島市役所の宮永さんは,「予算の計画を立てて提案をするのは,市長を代表とする市役所」であること,また「東広島市の1071億円の予算は,県内では4番目に大きい」ことを実際の予算書を見せながら教えてくれました。また,東広島市議会議長の奥谷さんは,「市役所から出された計画について話し合うのは,30人の議員から構成される市議会の役割であり,最終的に決めるのも市議会」であること,ただし,「その市長や議員を決めるのは,市民」であると説明されました。

このように,授業の前半では,給食費を含む税金の使い方は,市民が選んだ首長が提案し,市民が選んだ議員で話し合い決めているというプロセスを学びました。

給食費の無償と有償のまちが生まれたのはなぜ?

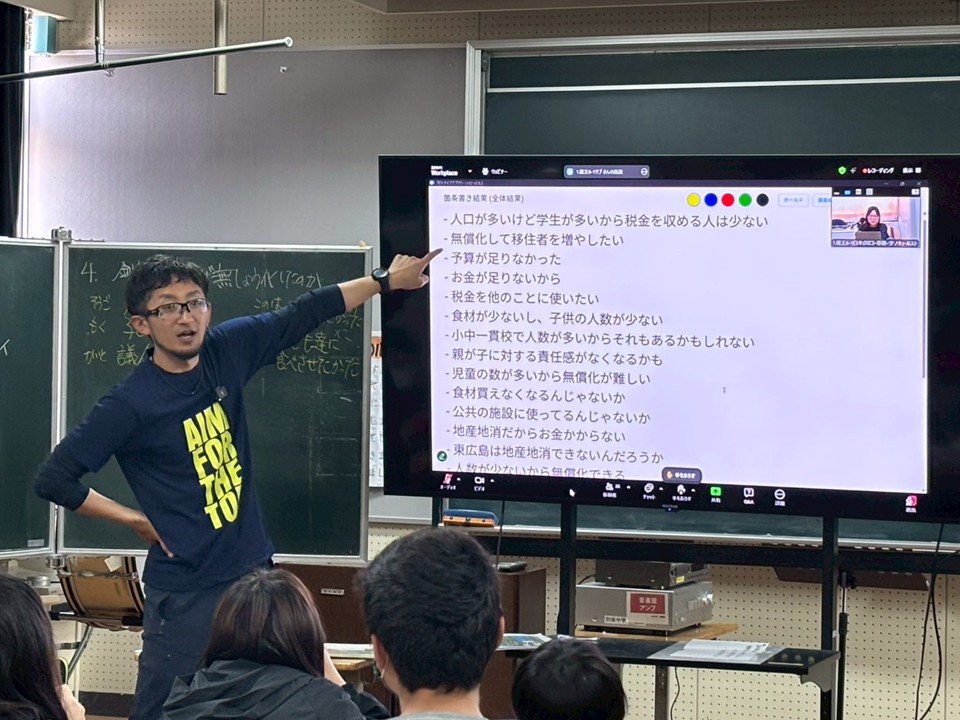

授業の後半では,なぜそれぞれのまちは給食費を有償または無償と決めたのかを考えました。給食を無償化しないと判断した東広島市の子どもからは,「質の良い給食にするために無償化しなかったのではないか」「税金を他のことに使いたかったのではないか」「児童の数が多いから無償にするのは難しいのではないか」との予想が出ました。一方で,給食を無償化すると判断した利尻富士町・釧路町の子どもからは,「子どもの数が少ないからではないか」「暮らしのよい町にしたかったのではないか」「少子高齢化が進んでいるからではないか」といった予想が出ました。また,AIアプリを使った議論の集約では,「無償化すると親の責任感がなくなる」「税金ですべてをまかなうことが難しい」といった少数意見も確認できました。

ここで,東広島市役所と利尻富士町役場の方々から,実際に行われた話し合い内容について教えてもらいました。無償化しなかった東広島市役所の岡崎さんは「2年前に無償化するかどうかが話題になった。しかし当時は,校舎の建設や修理などにお金がかかっていた」と説明しました。無償化した利尻富士町役場の山谷さんは,「コロナ禍で物の値段が上がったことを受けて,3年前から家庭の負担を減らすために給食費を無償化した」と説明しました。

この話を受けて,子どもたちは「東広島市と利尻富士町では,税金を何に使うかの優先度が違った」「どちらの市・町も住民のことを考えて税金を使っている」などの気づきや感想を話してくれました。

給食費はやっぱり無償がよいか?

本時の終盤で,再度「給食の無償化を,私たちのまちは,すぐに実現するべきか(今後も続けるべきか)」アンケートを実施しました。結果は,賛成派が多数の学級が2つ(利尻富士町・釧路町の学校),反対派が多数の学級が7つ(東広島市の学校),迷っている派が多数の学級が2つ(東広島市の学校)となりました。冒頭と比べると,東広島市では無償化に反対する子どもが増え,利尻富士町・釧路町では賛成する子どもが増えたようです。「迷っている」から「反対」に変えた東広島市の子どもに理由を尋ねると,「(一人ひとりが)お金をちゃんと出して食べ物を買った方がいいから」と答えました。意見を「迷っている」から「賛成」に変えた子どもに理由を尋ねると,「無償化しても(税金を使ってでも)食の質を上げるべきだから」と答えました。税金の使い方をめぐって多様な意見が教室に生まれたことが分かりました。

よりよい社会をつくるために

最後に,授業にご協力いただいた方々からコメントをいただきました。東広島市役所の宮永さんは「子どもの多様な意見を踏まえて,税金の使い道を考えていきたい」と述べ,東広島市議会の奥谷さんは「子どもを含めた市民全体の意見を聞きたい」「市議会は予算をチェックするだけではなく,皆さんの意見を踏まえて政策を提案していきたい」と語りました。利尻富士町の山谷さんは「利尻富士町の子どもの多くが無償化に賛成という結果を聞き,町民の意見を反映できていることが分かり安心した」「子どもを含めて町民の皆さんと一緒に考えていけたらと思う」と述べました。最後に川口広美准教授は,「市民・町民」の中には「子ども」も含まれていると述べた上で,「税金の使い方には,給食だけでなく,小学校の校舎のことや公園など子ども自身に関わるいろんな論点がある。今後も市民としてこれらの点について考えたり話し合ったりしてほしい」とまとめました。

税金をどのように使っていくべきか?

今回の授業では,税金の使い方を誰がどのように決めているのかを知り,どのように使うべきかを子どもたち自ら考える機会となりました。授業の前後で意見が変化した子どもたちもおり,他校や実際の行政関係者の話を聞くなかで,意見が揺さぶられた子どもがいたことが分かります。これは,異なるまちの子どもや実際に予算編成に関わっている人たちの語りに耳を傾けることで,意見を形成していく姿勢が芽生えた成果といえます。ここに広域交流型オンライン学習の魅力があります。

引き続きNICEプロジェクトでは,デジタル公共圏をつくりだす授業を提案してまいります。

授業実施者Ch1:川口広美,草原和博

授業実施者Ch2:三井成宗,近藤郁実

授業補助者:各小学校での授業担当教員

東広島市役所からの中継:小笠原愛美,横田亜美

利尻富士町立鴛泊小学校からの中継:川本吉太郎

学校技術支援担当(東広島市内小学校):神田颯,青山伸洋,上中蒼也,岩切祥,後藤嘉希,小島拓歩,梶山彩佳,井手歩実

学校技術支援担当(北海道内小学校):川本吉太郎,佐々島忠佳,大戸玲穂,瀧田勇仁

事務局機器担当①(広島大学):草原聡美

事務局機器担当②(龍王小学校):宇ノ木啓太,中西美里

「デジタル・シティズンシップ・シティ:公共的対話のための学校」プロジェクトメンバーである三井・川本・宇ノ木・神田が更新しています! ぜひ、本記事を読んだ感想や疑問・コメントをお寄せください!

-

授業実践

-

授業実践

-

授業実践