2025年4月24日に草原和博教授,宇ノ木啓太研究員が北海道教育大学釧路校を訪問し,デジタル・シティズンシップ・シティ(DCC)をテーマにした授業にゲストティーチャーとして参加しました。

このたびは,玉井慎也氏(北海道教育大学釧路校・講師)が担当する授業「中等社会科教育法Ⅲ」(第3回)に参加し,受講生43名に対して,これからの教員が身につけるべき教師としての資質能力やDCCが表している社会科観についてコメントさせていただきました。受講生は以下の事前課題に答えており,草原と宇ノ木はその回答に対してフィードバックする機会をいただきました。

あなたの頭の中にある「最も理想的で民主的な中学校社会科の教室」の絵をメタ認知し,①なぜ理想状態と言えるのか,②そうした教室をデザインできる教師になるために本講義で特にどのような資質・能力を修得する必要があるか,描いた絵の該当箇所を明示しながら,合計800字以内で論じよう。

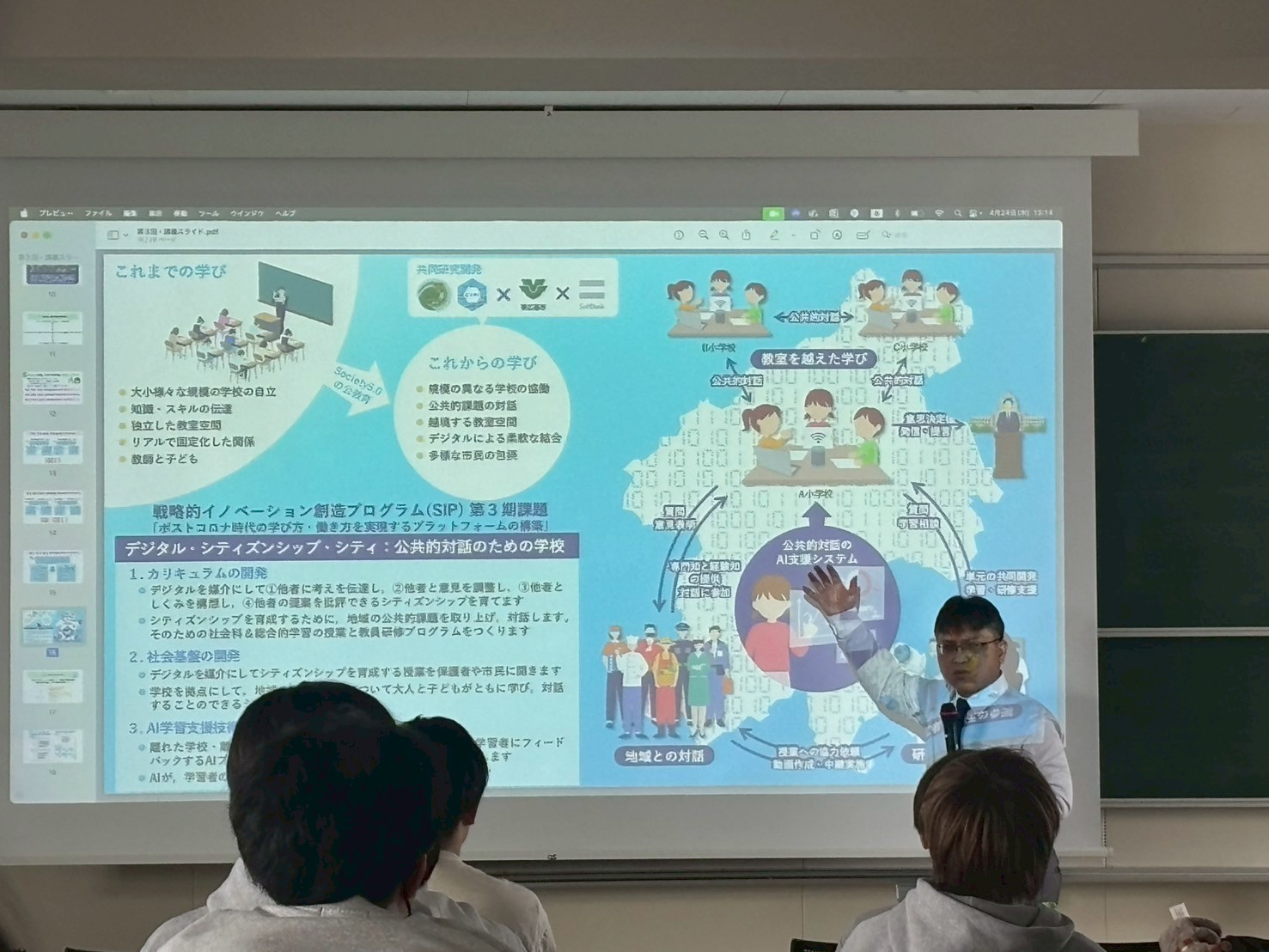

動画を2本視聴し,広島大学教育ヴィジョン研究センター(通称:EVRI)による「デジタル・シティズンシップ・シティ(略称:DCC)」プロジェクトの「社会科」観が,どの性格に近いか,トゥールミン・ロジックの図で説明しよう。

小レポート課題➀の回答に対して,草原と宇ノ木は以下のようにコメントしました。

草原は,➀多様な意見を子どもから引き出し,少数派の意見も取り上げながら集約し学級の意見として練り上げるファシリテート,➁自分たちの学級の意見を他の学級と共有する遠隔コミュニケーション,➂特に子どもたちの多様な声に耳を傾ける姿勢,対話を続け,相手に応答しようとする姿勢,➃そして社会は変えられるという有能感が醸成される学習環境づくり,が教師に期待されていると述べました。

宇ノ木は,デジタル化が進んだ結果,子どもが生活する社会が拡張していること,そのような世の中を生きていく子どもたちを意識しながら,直接あったこともない人とコミュニケーションを行い,合意を形成していく力が教師にも求められるのではないか,と述べました。

小レポート課題➁の回答に対しては,草原は以下のようにコメントしました。

DCCの授業は,どれか1つのみの社会科の類型が表れているわけではなく,複数の社会科観が表れている。どの類型が強く表れるかは単元によって異なる。自分たちのまちのカントリーサインをつくろうとする社会形成志向が強く表れた授業もあれば,買い物に困る消費者・生活に困る外国人市民に共感し,不公正の背景や是正策を考える社会変革志向が表れた授業もある。また,地理学の専門家の解説を踏まえ,災害リスクや工業立地の概念を構築させる社会科学志向が強く表れる授業もある。これらの重みづけは,単元内容の特性やゲストとの関係で変わってくる。ただ全体としては,デジタルな空間を介して,公共的課題について対話を行うシティズンシップを育み,多様な背景を持つ市民と共にシティをつくるという市民性教育のミッションを追究している点では共通する,と回答しました。

最後に宇ノ木からは,遠隔授業の教室にサポーターとして参加する意義を語りました。ナマの学校で,ナマの指導が見られる。先生方と協働して授業を作ることができる。教育実習ではない実習を体験できるところに参加する魅力がある。みなさんも一緒にDCCをつくっていきましょう!と締めくくりました。

同日には,釧路市立清明小学校や釧路市教育委員会も訪問させていただきました。前日の授業に参加した子どもの様子や先生方の手応えを伺ったり,今年度の授業計画についてご説明させていただきました。このように地域の小中学校・大学・教育委員会が一体となって新しい学校・新しい授業のカタチを生み出していくのが,本取組の特徴です。引き続き全国各地にDCCの拠点づくりに取り組んでまいります。